PORTFOLIO

ACQUE STAGNANTI

Il 14 Luglio 1902 il Campanile della basilica di San Marco a Venezia crollò accartocciandosi su se stesso in una grande nuvola di polvere. Mille anni di storia, stratificazioni, danneggiamenti e rifacimenti si disgregarono in piccoli frammenti sotto il peso dell’errore umano: fu un cattivo restauro, infatti, a provocare l’indebolimento e il cedimento della struttura. Non vi furono morti, ma la città avvertì forte il lutto: il campanile, simbolo e punto di riferimento di Venezia, era andato perduto per sempre. E la perdita non fu elaborata, ma sull’onda del sentimentalismo si decise subito di ricostruire “dov’era e com’era”. Questo il mantra pronunciato del sindaco nel discorso durante la cerimonia per la posa della prima pietra: dov’era e com’era, un’espressione rimasta nella storia che contiene in sé non solo la volontà malinconica di rivedere ergersi dov’era sempre stato e con le sembianze che aveva sempre avuto il monumento tanto amato dai cittadini, ma cela anche un’avversione al cambiamento e una mentalità stagnante, propri di una città che nel corso dei secoli è sempre rimasta uguale a se stessa. Oggi come in una veduta del Canaletto la città si mostra con le sue calle anguste che si dilatano dei campi ariosi, con i suoi ponticelli, le facciate traforate e la sua atmosfera sospesa nel tempo.

E’ in questo contesto “ostico” che si colloca il restauro di Punta della Dogana ad opera di Tadao Ando, architetto giapponese minimalista. Una scelta rischiosa per Venezia che si affida ad uno degli architetti più concettuali e criptici del nostro tempo e allo stesso tempo altamente riconoscibile per il suo stile personale. Scelta che, per essere precisi, è stata fatta da Palazzo Grassi S.p.a, società che fa capo a François Pinault, multimiliardario francese, che ha rilevato il complesso per recuperarlo e utilizzarlo come museo di arte contemporanea. L’edificio in questione è un antico magazzino del sale del XIV secolo poi ampliato e convertito in Dogana delle merci provenienti dal mare. Molto rimaneggiato nel corso dei secoli, assume il suo attuale aspetto tra il ‘600, quando viene aggiunta la torre con la Palla d’oro, e l’800 quando le facciate vengono ridisegnate sullo stile della torre e all’interno viene aperto un grande ambiente centrale che interrompe la successione dei magazzini lunghi e stretti.

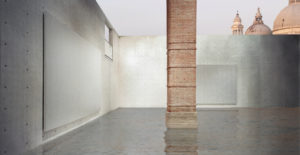

Tadao Ando si trova a dover lavorare con un edificio dalla forma triangolare, a lui molto cara: spesso nelle sue opere sovrappone e interseca geometrie pure creando spazi molto articolati. In questo caso la forma di base è data e l’innesto di una nuova geometria è suggerita dal salone centrale ottocentesco in cui Ando inserisce un cubo di cemento faccia a vista, il suo marchio di fabbrica. Il nuovo elemento crea un fulcro gerarchizzante in pianta e un entità dissonante nello spazio storico in cui si inserisce. Per il resto il restauro si muove in maniera critica conservando le strutture originarie della prima fase e i prospetti ottocenteschi e rimuovendo le aggiunte delle fasi successive che alteravano la purezza della successione dei magazzini. Poche altre aggiunte spiccatamente contemporanee impreziosiscono gli spazi come le scale di cemento con parapetti di vetro, le nuove pavimentazioni di cemento e gli infissi con grate intrecciate che creano all’interno raffinati giochi di luce.

Il risultato è sorprendente: uno spazio perfetto per l’arte contemporanea, omogeneo per la continuità dei materiali ma non banale come spesso appaiono gli spazi museali contemporanei che in nome dell’azzeramento delle relazioni con l’esterno e con l’opera d’arte diventano luoghi asettici privi di interesse architettonico e muti nei confronti del visitatore. Al contrario il “white cube” di Punta della Dogana è vibrante grazie al chiaroscuro sulle pareti ruvide in mattoni prodotto dalla luce che penetra dalla successione serrata di capriate lignee. È un contenitore che non ha bisogno delle finestre per dialogare con l’esterno, le relazioni con il contesto sono implicite nelle sue strutture e nei suoi spazi che ricordano in ogni momento la sua storia. È un museo che intesse relazioni con le opere d’arte conferendo loro un’ ulteriore chiave di lettura come è giusto che sia nel mondo dell’arte contemporanea, che si basa sulle relazioni, i rimandi, le suggestioni, i contrasti, prodotti inevitabilmente con il visitatore e con lo spazio in cui si colloca. Questo come altri spazi espositivi ospitati in edifici storici (il Castello di Rivoli, il Madre a Napoli, Palazzo Grassi a Venezia), dimostrano come la strada del restauro e del riuso di edifici storici sia una strada percorribile e vantaggiosa anche per la funzione museale, perché permette di conservare il patrimonio storico e di esaltare, spesso per contrasto, le opere d’arte in esso esposte.

Il processo tuttavia non è stato semplice, sia per le difficoltà tecniche di realizzazione che obbiettivamente il territorio veneziano pone: si tratta infatti di un edificio immerso nella laguna raggiungibile con i mezzi di cantiere esclusivamente via acqua; sia per la mentalità altrettanto stagnante degli amministratori. Un piccolo esempio della battaglia, come Ando stesso la definisce, che l’architetto ha dovuto combattere con l’amministrazione è quello delle colonne in cemento a vista che dovevano ergersi nella piazza antistante il museo come simbolo della rinascita di quel luogo, unico visibile dall’esterno dato che l’alterazione delle facciate fu vietata. I negoziati furono lunghissimi e dopo molti sforzi si conclusero con un’approvazione del progetto, ma nel momento in cui si intrapresero i lavori preliminari si constatò che il sito scelto per le colonne coincideva con importanti impianti di servizi sotterranei della città. Per spostarlo occorreva una nuova autorizzazione che non sarebbe arrivata mai in tempo per la data di consegna dei lavori e quindi il progetto fu amputato e il museo oggi è privo di un landmark che ne preannunci la funzione.

Stesso destino è toccato al Ragazzo con la rana, statua dello statunitense Charles Ray, posta di fronte al museo in occasione di una mostra temporanea e poi lasciata lì, tra le polemiche, per quattro anni. È stata rimossa perchè, come argomenta il sindaco: “la Repubblica dei dogi non aveva acconsentito a mettere sculture nei campi, fatta eccezione per il monumento a Bartolomeo Colleoni, tutte le altre sono ottocentesche”. Pare dunque che il “doge” contemporaneo, si sia fatto interprete e custode di questa norma così antica e abbia preferito ricollocare al posto del Ragazzo con la rana una copia del lampione ottocentesco, “dov’era e com’era”. È proprio vero che è difficile ingoiare i rospi… più facile è sfrattarli!

Un’altra occasione persa per dare un segnale di cambiamento o meglio per mostrare con orgoglio il cambiamento già avvenuto all’interno di Punta della Dogana.

A cura di Giovanni Tamburro

Leave a reply